MARIO BALDI

originários

Mário Baldi (1896-1957)

o tori* que fotografava com os ouvidos

Tori*: homem branco na língua Karaja

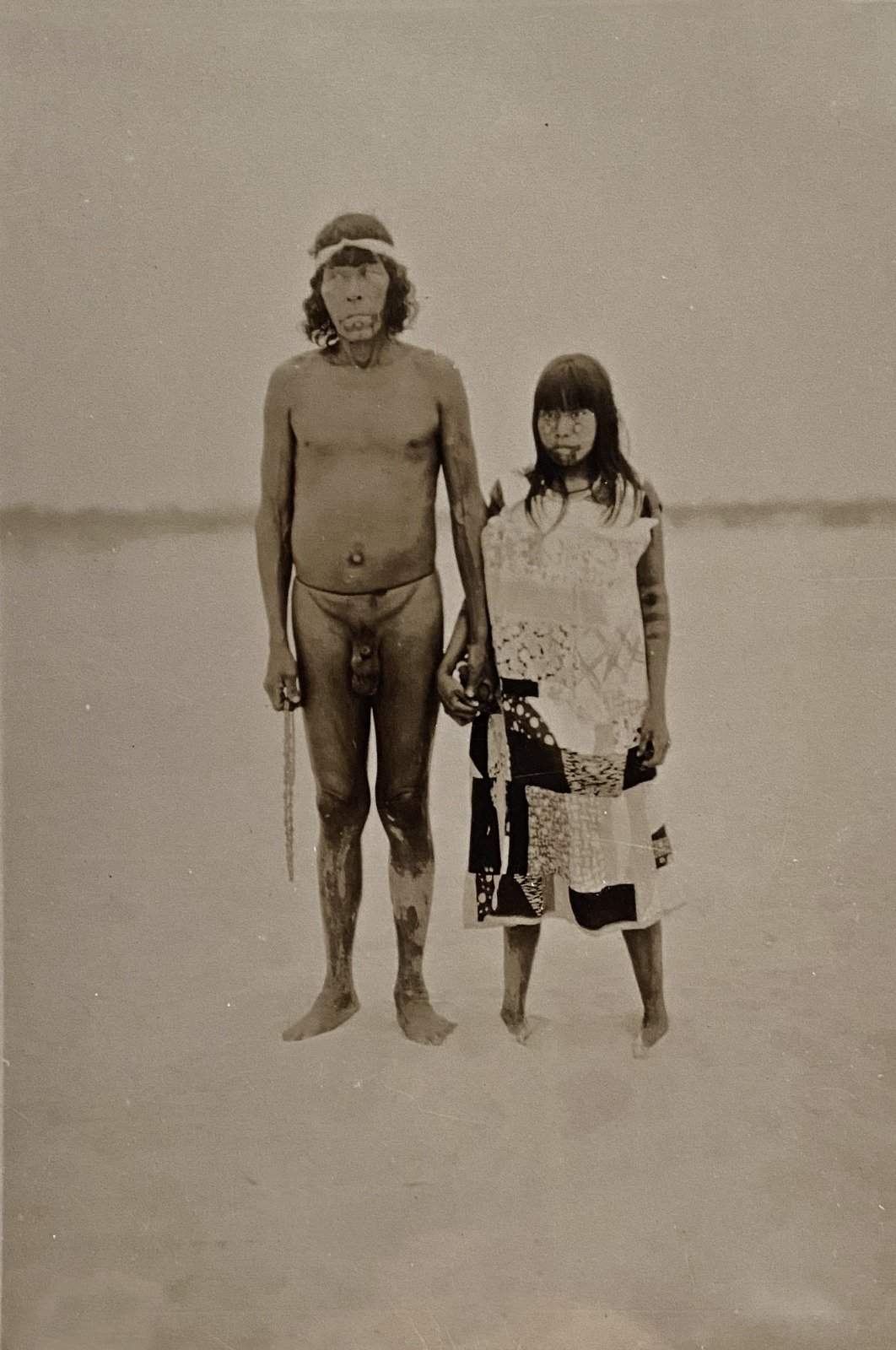

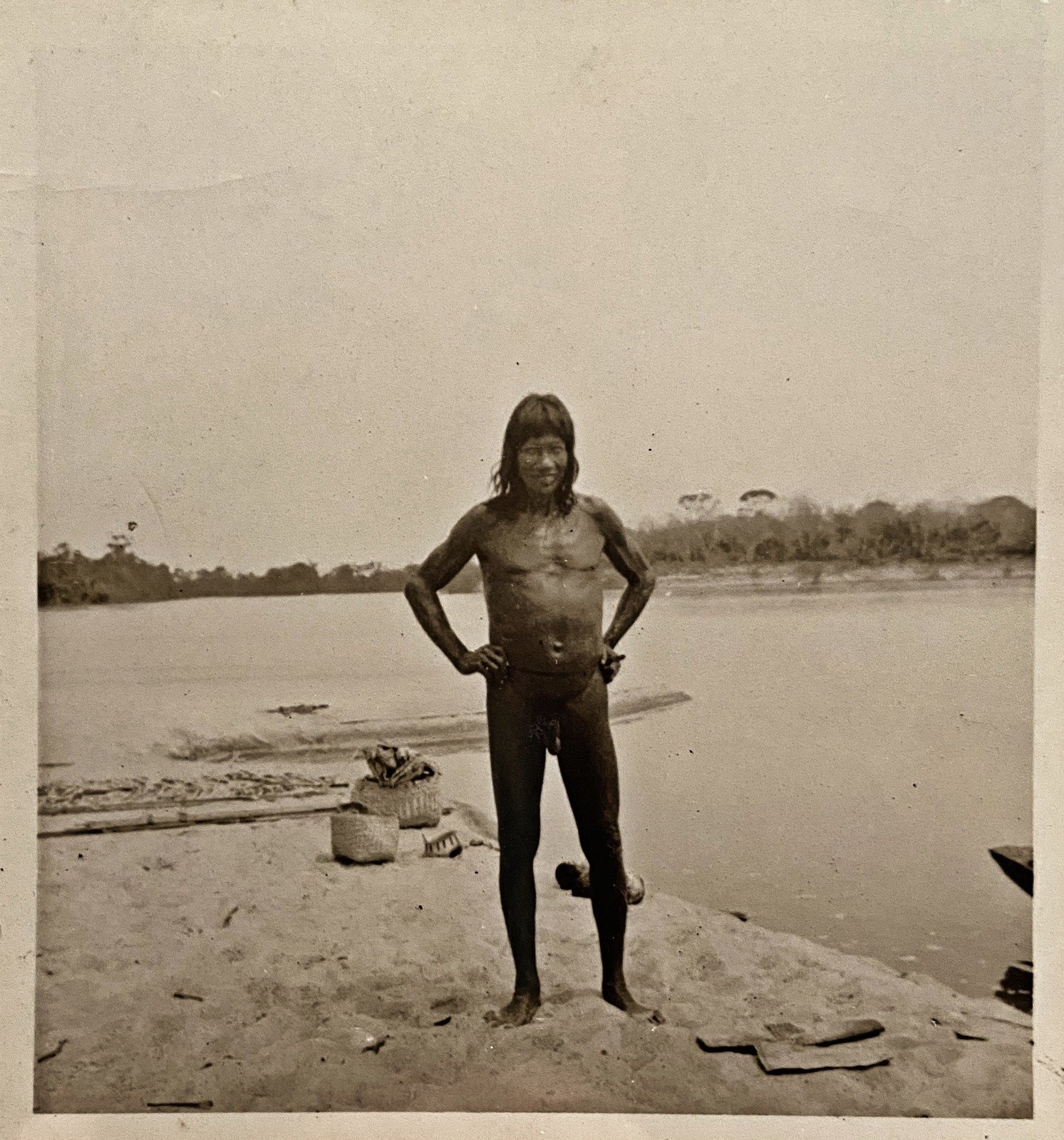

Essas fotos “antigas” em preto e branco documentando alguns instantes dos povos indígenas estão passando por uma importante ressignificação nos dias atuais. Até poucos anos, expressavam uma visão de mundo das artes e ciências coloniais a serviço da institucionalização do racismo, do olhar depreciativo, que diminuía e rebaixava esses povos numa hipotética escala civilizatória, legitimando abusos sexuais e estupros, escravização, invasão dos territórios e aprisionamento dos corpos livres em tecidos de algodão e culpa cristã. A busca pelo exotismo objetificante e redutor era, majoritariamente, o ápice estético e ideológico na construção do olhar dessas artes e ciências coloniais, incluindo pintura e fotografia.

De duas décadas para cá, o sentido dessas fotos étnicas tem sido virado do avesso. Quando a juventude indígena, com suas novas lideranças e suas trocas com as lideranças ancestrais, passam a ter acesso a esses trabalhos fotográficos em museus, exposições, Universidades e livros, essas imagens, antropofagicamente, têm o seu significado invertido.

Quando muda quem as vê, transforma-se sua razão de ser. Essas imagens passam a ser “reivindicadas” pelos indígenas como algo de imenso valor para suas etnias no acirrado trabalho de resistência ética, estética, mítica e territorial. Essas fotos servem agora, numa direção contrária aos “serviços” que prestavam anteriormente, como um relevante dispositivo para o fortalecimento das identidades culturais dessas etnias. Elas deixam de servir ao apagamento genocida, para, em sentido inverso, passarem a servir ao fortalecimento da memória dos povos originais.

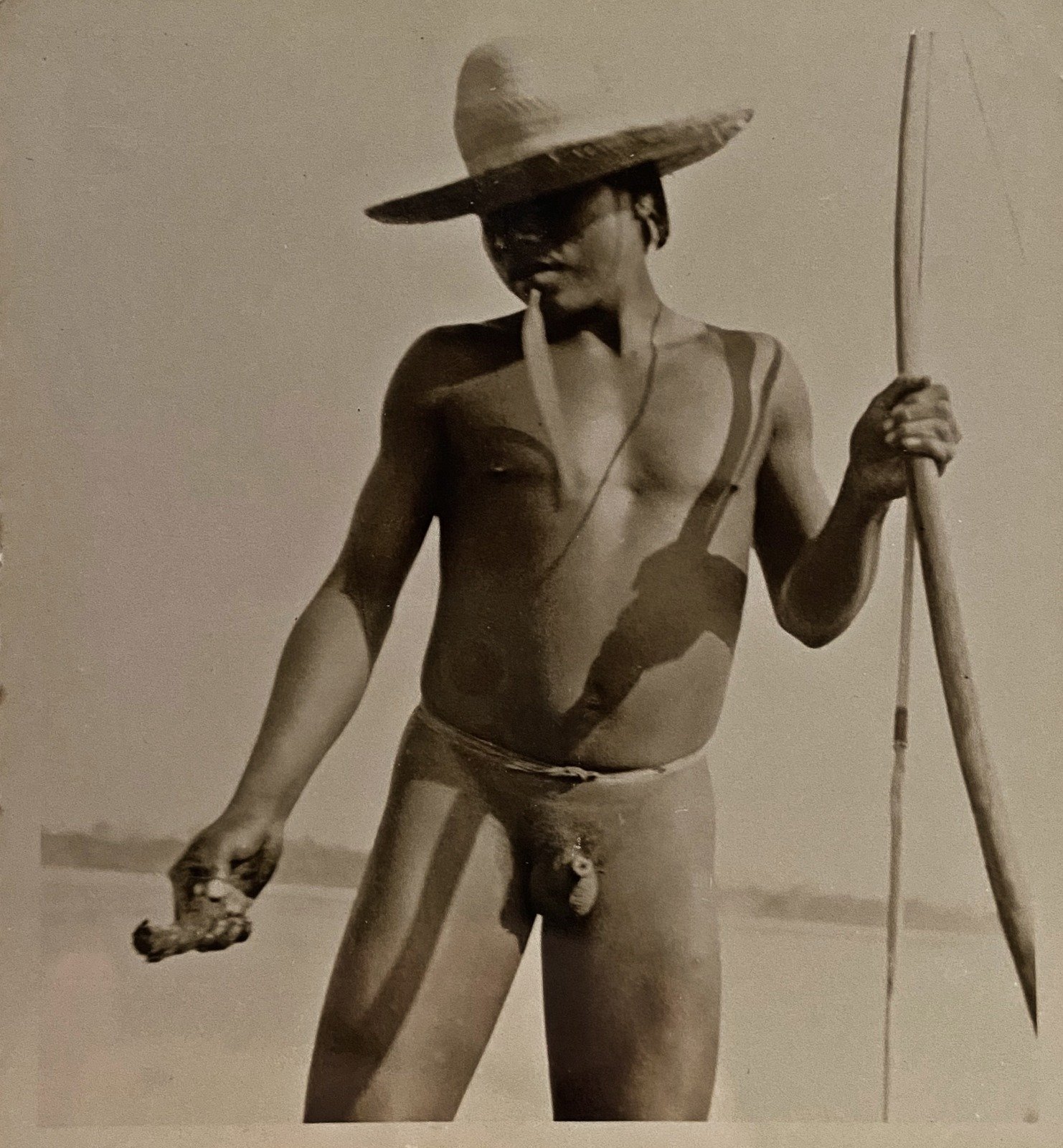

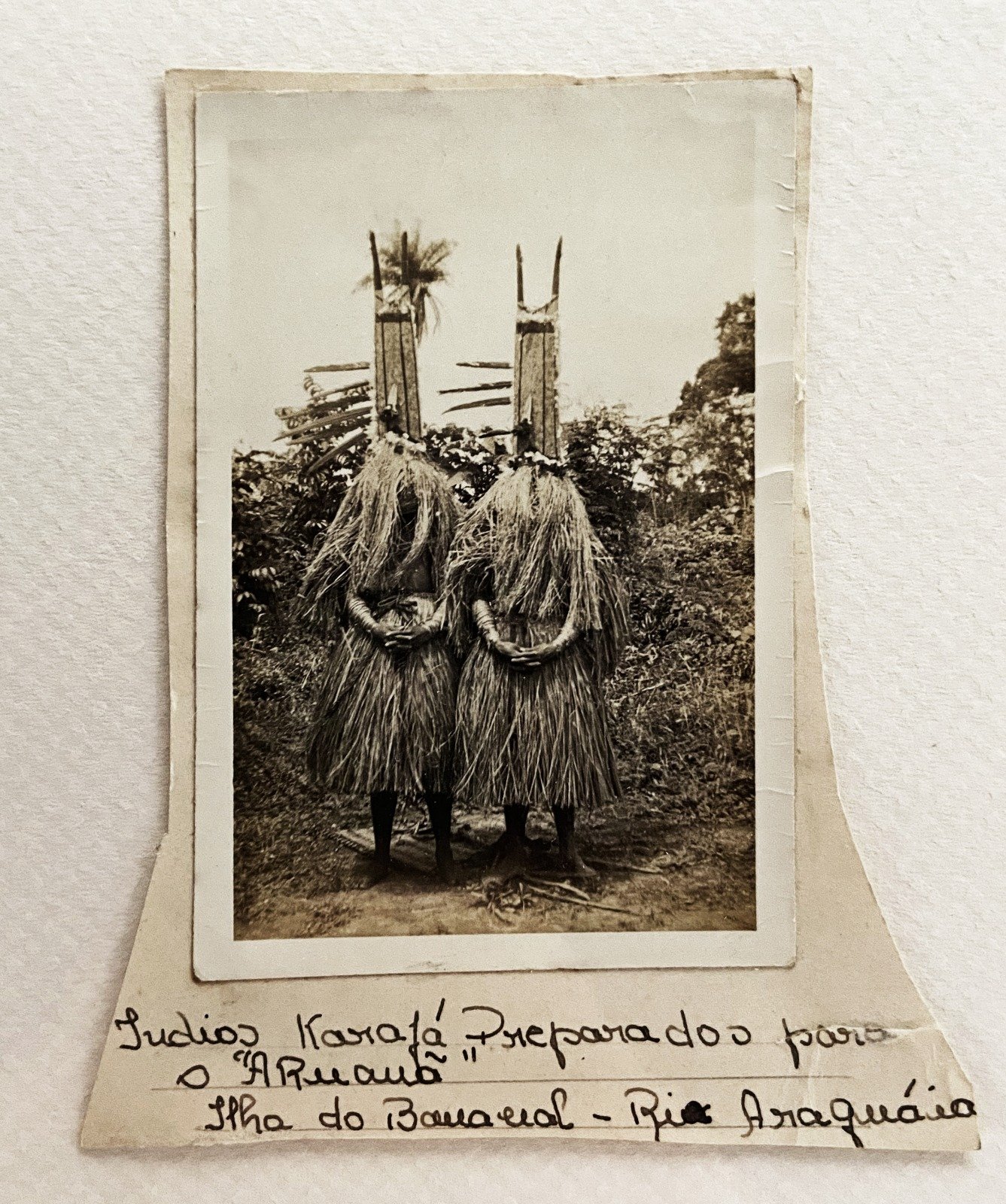

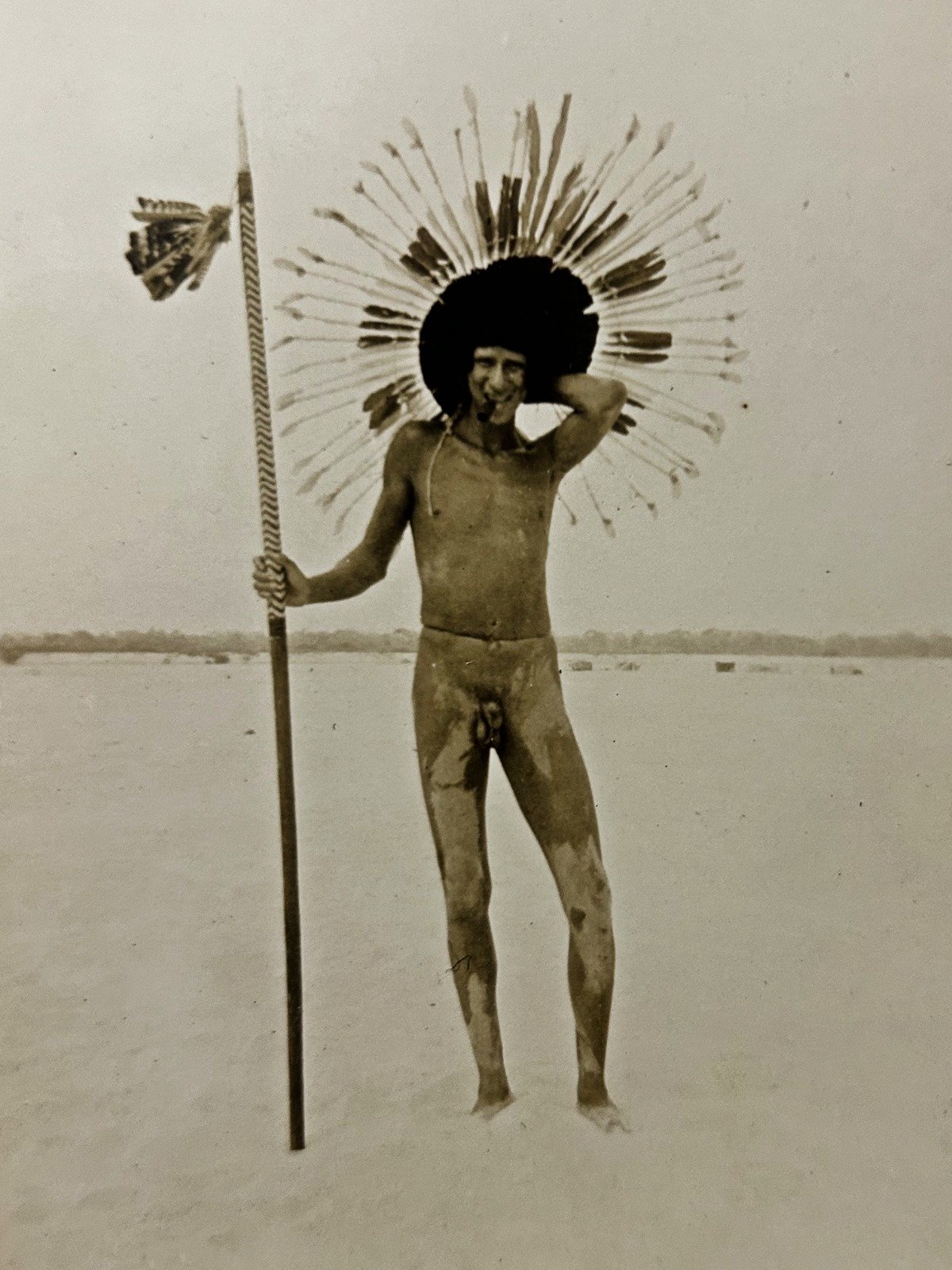

Baldi foi um dos fotógrafos pioneiros na atitude vanguardista de fotografar seguindo alguns preceitos decolonizantes, sem conhecer a importância dessa palavra e mesmo antes dela existir. Contratado em 1936 pelos católicos salesianos para documentar os trabalhos de aldeamento e cristianização dos Karajá, Mario Baldi, nascido em 1896 em Salzburgo, na Áustria, e radicalizado no Brasil em 1921, após lutar na primeira guerra mundial, realiza no Brasil uma documentação fotográfica bastante diversa daquela feita por outros fotógrafos desse período. Enquanto a maioria deles apontavam suas lentes para o processo de aculturação dos povos indígenas, fotografando-os em roupas de algodão, salas de aula, afazeres típicos da branquitude “civilizada” como quem diz “vejam a barbárie civilizando-se”, Baldi, seguindo a dinâmica do antropólogo Lévi-Strauss, preferiu aventurar-se por comunidades Karajá mais afastadas, o menos contatadas possível, para registrar em imagens seus modos de ser ancestrais e não o seu deixar-de-ser Karajá.

Temos que lembrar que na década de 30, essas jornadas de semanas para se chegar em comunidades que viviam no cerne de florestas não violadas, era uma tarefa muito mais árdua e radical que hoje. Sem estradas, aeroportos, internet, telefonia, GPSs ou rádios potentes, o mergulho nesses territórios e o convívio mais longo com essas etnias exigia uma capacidade de renunciar aos conceitos de conforto da branquitude de lastro europeu, acolher hábitos alimentares, de higiene, alimentação muito diferentes daqueles a que se estava habituado.

Definitivamente, essas jornadas até comunidades mais afastadas da invasão colonial, exigiam uma abertura verdadeira da cosmovisão pessoal para o mundo do “outro”.

Não bastava determinação para alcançar esse objetivo porque não há determinação que dê conta dos carrapatos, micuins, mosquitos, insetos sem nome, calor, cansaço dessas longas e imprevisíveis jornadas. É preciso mais que abnegação para se realizar uma vez e continuar realizando continuamente tais viagens. Só movido pelo encantamento, pela beleza, poesia e potência do “outro” é possível fazer uma jornada fotográfica nessas condições e querer repetir a experiência diversas vezes.

Podemos ver nas fotos de Baldi, seja com os Karajá, ou com os Bororo - as etnias que ele mais fotografou - alegria diante da beleza e dos modos de ser dessas etnias. Em vez de sublinhar o processo de submissão à violência colonizadora, Baldi fotografa a resistência, a poesia e beleza ancestrais desses povos.

Além disso, após visitar, conviver e fotografar os Karajá entre 1936 e 1938, Baldi resolveu escrever um livro em 1940, contando sua experiência e conectando suas fotos à uma narrativa. De modo surpreendente, em vez de narrar em primeira pessoa, a partir de seu ponto de vista, situando-se como o herói de muitas bravuras, ele constrói a narrativa em primeira pessoa a partir do olhar de Uoni-uoni, um menino Karajá, filho de um grande cacique. Tanto o encadeamento das fotos como a narrativa, seguem a perspectiva do olhar da criança Karajá, com momentos engraçadíssimos, em que ele, Baldi, é visto como um ser desajeitado, pouco adaptado, até exótico, aos olhos do pequeno Karajá.

Ora, esse procedimento perspectivista é o cerne da corrente filosófico-antropológica constituída décadas depois por Viveiros de Castro, o pensador indigenista brasileiro apontado por Lévi-Strauss como autor da reflexão antropológica mais interessante no universo acadêmico mundial desde o surgimento do estruturalismo criado por ele próprio, Lévi-Strauss.

Baldi teve suas fotos inicialmente editadas na revista Noite Ilustrada e no jornal A Noite, nas décadas de 30 e 40, além de jornais e magazines europeus. Foi precursor na exigência de se dar crédito ao fotógrafo em matérias jornalísticas no Brasil. Mas mais importante que seu pioneirismo na luta por reconhecimento e créditos nos trabalhos de fotojornalismo, é seu modo de convívio com os povos fotografados, conduzido mais pelo encantamento que pelo controle da situação, focado em apontar sua câmera, não para objetificar, diminuir, exotizar e disponibilizar essas etnias aos interesses da violência colonial, mas ao fotografar escutando o que via, escutando as etnias que ele imortalizava esculpindo luz para produzir memória, Baldi estava fotografando com os ouvidos.

Sua determinação e paixão pela tarefa de fotografar os povos indígenas o levou à morte em campo. Ele e sua segunda esposa, Ruth Baldi, faleceram no mesmo dia, durante sua última viagem, em 1957. Ela, devido a uma picada de cobra. Ele, horas depois, por um infarto. Foram sepultados numa aldeia dos Tapirapé.

Seu acervo está dividido entre o Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Teresópolis e o Weltmuseum Wien, em Viena.

Para Baldi, seria relevante que esta exposição pudesse ser vista, sentida, pensada pelos Karajá e Bororo dos dias atuais. Não tenho dúvida disso.

Luiz Bolognesi